After Effects ネットワークレンダリングに挑戦!(3)

今回は具体的な作業手順、設定について見ていきましょう。

■インストール

レンダリングサーバー全てにAfter Effects CC 2014をインストールしていきます。今回は体験版モードなので、何台でもインストールできます。

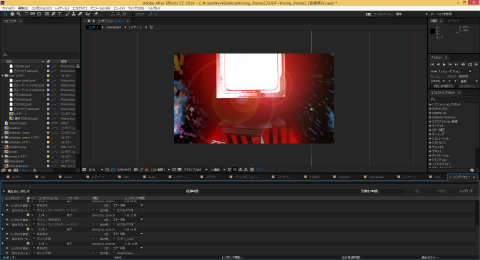

これがAfter Effectsの画面です。既に完成したプロジェクトファイルを開いたところです。

■レンダリング設定

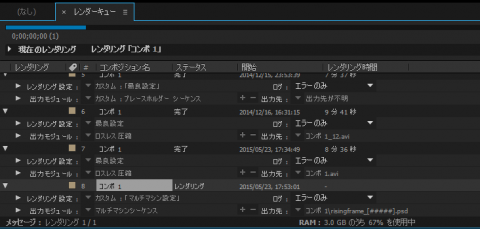

レンダリング設定は、プルダウンを開いて「マルチマシン設定」にします。このとき、ここをダブルクリックすると、詳細設定が開きますが、特に設定するところはないので開かなくてもいいです。開くと「カスタム」・・・と設定の名前が変わります。

出力モジュールも同様に、マルチマシンシーケンスに変更します。

出力先は、ファイルサーバー上のフォルダを指定します。このときのパスは、ネットワークドライブを割り当てて必要があります。例えば、ファイルサーバーが\\fileserverだったとして、\\fileserver\outputなどとしてはだめです。

この場合outputをすべてのネットワーク上のPCからフルアクセスできる共有フォルダにして、ネットワークドライブを割り当てます。(z:\outputなど)

レンダーキューに過去のキューが残っていて、チェックが入っていると、それも毎回レンダリングされてしまうので、チェックは一つだけいれておきます。

■ファイル収集

このプロジェクトファイルも、すべてのPCが参照できるファイルサーバーに置く必要がありますが、一緒にフッテージ(素材)ファイルも置かないと、空っぽの動画になってしまいます。

フッテージはPCによってはどこに保存してあるかわかりませんので、ネットワークにプロジェクトだけ保存しても、フッテージの参照ができないわけです。

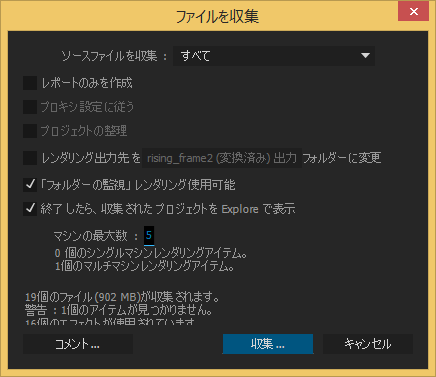

そこでファイル収集というのをやります。これはすべての使用しているフッテージを集めて一つのフォルダに保存します。

設定上記の通り。デフォルト以外では「「フォルダーの監視」レンダリング使用可能」にチェックを入れるのが一番重要です。マシンの最大数は変えられなかったような・・・

これで、ファイルサーバーに監視フォルダを作り、そこに保存します。

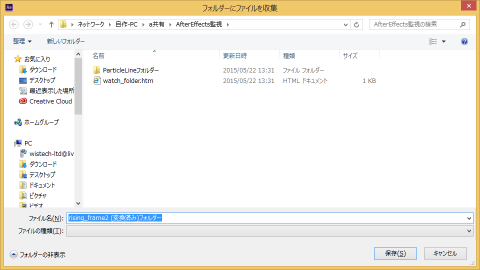

このフォルダのスクリーンショットは既に監視対象になっているので、別のプロジェクトの収集フォルダが入っていたり、監視情報ファイル(html)が入っていたりします。このHTMLは逐次アップデートされているので、レンダリングの状況を監視することができます。

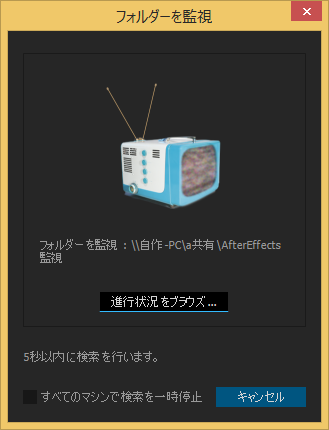

ここまで準備出来たらファイル>フォルダーを監視を起動します。レンダリングサーバー、編集サーバーどちらからでも監視できます。

監視対象のフォルダの指定は、先ほどのファイル収集フォルダを保存した、ファイルサーバー上のフォルダにします。

これが起動すると、上記の監視情報htmlが生成されます。

さあ、これでネットワークレンダリングが・・・あれ?1台しかレンダリングしてない!!どういうこと・・・?

・・・続きます。

| ツイート |

コメントを送信する

コメントを投稿するにはログインしてください。